Au début décembre 2004, j’arrivai à Kiev pour un reportage sur la toxicomanie en Ukraine de plusieurs mois — qui me mena dans nombre d’endroits moins confortables que ne le soupçonnent les utilisateurs de Smartphones. La Révolution Orange, portant en germe tous les déchirements d’aujourd’hui, venait d’éclater. Mon reportage se doublerait donc parallèlement d’un récit des évènements politiques en cours.

Dans ma détermination à interroger toutes les parties sans distinction, j’interviewai Vadim Rabbinovitch, propriétaire de grands journaux à Kiev, notamment Stolitchinie Novosti (Les nouvelles de la capitale), mais également en Angleterre, en Hollande, à Jérusalem, à New York. Il était aussi président de l’Union des Juifs d’Ukraine, propriétaire à l’époque de club de football Dynamo de Kiev. Bref, c’était un homme de poids. Mon vieux copain russo-américain Oleg, journaliste à Novoe Rousskoe Slovo (La nouvelle parole russe), quotidien de langue russe de New York, qui appartenait à Vadim Rabinnovitch, m’avait facilité la tâche. Vadim était un homme de taille moyenne, mince, très brun, dégarni — vif, chaleureux, l’air réfléchi. Il était vêtu d’un costume sans prétention, d’une couleur banale, mais certainement du sur-mesure, dans lequel il se sentait à l’aise. L’antithèse du bureaucrate empesé.

Sous sa direction, l’Union des Juifs d’Ukraine avait pris un certain nombre d’initiatives au cours de la toute jeune « Révolution Orange », sans toutefois prendre parti entre l’Est et l’Ouest, puisque les camps en présence se résument largement — pas tout à fait — à ça jusqu’à aujourd’hui. Vadim Rabbinovicth se déclara aussitôt absolument opposé à ce que l’Union des Juifs soutienne tel ou tel candidat, ce n’était pas son rôle. Lors de l’occupation, hiver 2004-2005, de la place de l’Indépendance, le comité directeur de l’Union des Juifs avait décidé d’envoyer des véhicules distribuer de la nourriture et des boissons chaudes gratuitement aux partisans des deux camps. De même, l’Union s’était chargée de l’hébergement des partisans des deux factions dans une synagogue, plusieurs centaines de personnes chaque nuit. Notre conversation roula sur divers sujets : il était favorable à la guerre en Irak et approuvait l’envoi tout récent d’un contingent ukrainien entièrement équipé par les Américains, bien sûr. Il était « impressionné » par la position des Verts ukrainiens, favorables à la légalisation des drogues douces. Alors là, j’étais estomaqué. En Ukraine, c’était exceptionnel.

Un an plus tard, de retour à New York, devant un verre avec mon vieux copain Oleg, je lui confie à quel point j’avais apprécié un homme dynamique, intelligent et ouvert. Oleg eut un sourire matois.

—Ah. Tu sais qu’il ne vient pas aux Etats-Unis ?

—Pourquoi ?

—Il dit qu’il est occupé, qu’il a confiance en son personnel compétent. Mais c’est faux. J’ai fait des recherches.

—Ah bon ?

—Oui, il est sur la liste noire du FBI, interdit d’entrée dans le pays, soupçonné dans un trafic d’armes pour les Talibans avec la pègre russe.

J’appris ensuite que l’affaire avait été révélée par le magazine allemand Der Spiegel.

Vadim fut évincé un peu plus tard du poste de président de l’Union des Juifs d’Ukraine et de propriétaire du Dynamo de Kiev par un personnage digne de Mac Beth : le sulfureux oligarque Kolomoïski. Vadim devait resurgir au bout de quelques années comme membre du parlement ukrainien après une traversée du désert. L’oligarchie est un bassin aux murènes : dévorer ou être dévoré. Propriétaire de la plus grande banque du pays, celle où les services secrets — SVU — avaient leur compte, Kolomoïski entretenait deux bataillons nationalistes, Dniepr et Azov aux lisières du Donbass et de Lougansk, pour la modeste somme de deux millions de dollars par mois, équipement, ravitaillement, armement. Ceux-ci ne cachaient pas leur culte des grands ancêtres : la division SS Galicie et les mouvements nationalistes de l’Ouest, auxiliaires de la Wehrmacht, auteurs de pogroms. Un travers dont les BHL et consort tentèrent sans succès de les guérir, tout en affectant publiquement de l’ignorer pendant une assez longue période avant quelques molles protestations médiatisées. En effet une des bases de recrutement était constituée par les houligans du football chez qui cet héritage est populaire, supporters du Dynamo, dont le propriétaire n’était autre que…

Kolomoïski eut du reste quelques ennuis à ce sujet avec les autorités religieuses rabbiniques, lors d’un séjour en Israël.

Un soir de l’hiver 2015, on m’avertit à Kiev où je me trouvais, de ne pas foutre le nez dehors. Kolomoïski, avec 40 volontaires des bataillons du Donbass transférés spécialement pour l’occasion, venait de s’emparer du siège de Transnaft, l’entreprise gérant l’acheminement du gaz russe vers l’Europe. Les règlements de compte entre oligarques soutenus par la pègre ont toujours pour enjeu principal le loyer du gaz, de loin l’entreprise la plus profitable du pays. Il s’agissait d’une sorte de coup d’État et l’ambiance en ville où se multipliaient les troupes de diverses obédiences était très tendue. Kolomoïski, dans son style tonitruant, avait déclaré aux journalistes massés devant le bâtiment qu’il venait de libérer la principale entreprise du pays aux mains d’un groupe de diversion russe. En réalité, le président Porochenko venait de nommer un directeur qui ne lui revenait pas. Kolomoïski s’était montré très violent et ordurier vis-à-vis des journalistes, allant — erreur grave — jusqu’à menacer le reporter de Radio-Liberté, organe financé par le Département d’État américain. À Kiev on s’attendait à des affrontements violents, la ville retenait son souffle. Qu’on imagine Bernard Tapie prenant le siège de Total et défiant François Hollande. Mais Porochenko était l’homme des Américains. Deux jours plus tard, Kolomoïski était convoqué à l’ambassade des Etats-Unis pour une petite conversation. On en ignore la teneur, mais Kolomoïski en ressortit doux comme un agneau, fit évacuer le siège de Transnaft, et démissionna de son poste de gouverneur de Dniépropetrovsk, parce que, disait-il, il s’était rendu compte d’un « conflit d’intérêts » entre sa fonction et son activité d’homme d’affaires. Il remit sa démission à Porochenko en direct à la télévision. Il subit une séance d’humiliation publique, face aux journalistes, toujours sur le petit écran et dut faire ses excuses. C’était chez lui une posture très inhabituelle. Lors de son élection à Dniépropetrovsk, lorsqu’un journaliste lui avait fait remarquer que la constitution ukrainienne interdisait aux titulaires d’une double nationalité de briguer des postes de haut-fonctionnaire, Kolomoïski avait répondu en riant :

—Oui, mais moi j’en ai trois : ukrainienne, israélienne, chypriote. La constitution n’a pas prévu mon cas.

En 2016, à Kiev où j’étais en mission commerciale, j’obtins le même son de cloche de deux amis issus de milieux radicalement différents. Il s’agissait de mon vieux copain Vova, ancien trafiquant de devises à l’époque de l’URSS devenu cadre des Narcotiques Anonymes, et d’un ex-colonel de l’Armée Rouge, puis de l’armée ukrainienne :

—Sans la guerre à l’Est, les têtes de nos dirigeants seraient sur des piques.

À ma grande surprise, ils avaient prononcé tous deux exactement la même phrase, peut-être parce que je suis français. En effet, le président Porochenko, au cours de sa première année à la présidence, avait gagné 17 millions de dollars. Vova me montra une des raisons de l’enrichissement du président : près de chaque station de métro importante, des bâtiments en préfabriqué avaient surgi de terre en quelques mois, abritant les confiseries Rosen, dont Porochenko était le patron.

Lors de ce séjour, mon ami l’ex-colonel m’avait emmené à une réunion à la maison de l’Ukraine, rassemblant les patrons de l’industrie de l’armement et le public, dont un certain nombre de représentants d’associations patriotiques, furieux de la gabegie et de la corruption qui avaient mené à l’humiliation subie par l’armée ukrainienne au Donbass. Il semblait que les apparatchiks de l’armement avaient continué à vendre les tanks et les avions à des pays d’Afrique ou d’Asie pour empocher les commissions, plutôt que d’équiper l’armée nationale. Quelques temps plus tôt, des généraux avaient été emprisonnés : ils revendaient les rations de guerre fournies par les Américains sur Internet. L’atmosphère de cette conférence était électrique, on était à un cheveu du lynchage. Les responsables de l’armement, visiblement mal à l’aise, ne cessaient de répéter le mot « transparence ».

On ne s’en souvient pas en Occident, on ne l’a jamais su ou on ne veut pas le savoir, mais les frères Klitshko ont commencé leur carrière dans le karaté et le kick-boxing. Ils étaient à l’époque les gardes du corps du plus gros parrain de la pègre de Kiev, un certain Bubko. Celui-ci, truand pragmatique, les avait orientés vers la boxe où il y avait beaucoup plus d’argent à gagner. Le truand avait même fourni les capitaux de leur société de promotion de boxe basée à Hambourg, qui leur permit d’engranger les profits des combats en Allemagne, puis aux Etats-Unis. Selon la rumeur publique dans les rues de Kiev, une fois champions du monde et millionnaires en dollars, les Klitshko avaient moins envie d’assurer le retour sur investissement du truand. La mise de départ de Bubko s’élevait à 40 millions de dollars. Le truand, qui commençait à bouillir, leur proposa une réunion à Hambourg où il se déplaça. Le débat fut paraît-il « très franc ». Une semaine après le retour à Kiev de Bubko, il était abattu par un tireur d’élite. D’aucuns y voient la main du BND (DGSE allemande) avec lequel les Klitshko, déjà en fin de carrière, ayant déjà des visées politiques, auraient noué des liens en vue du Maïdan. Nous nous en tiendrons aux faits, qui sont exacts. La question à mille balles, BHL, sur la même tribune que le géant lors du Maïdan, était-il au courant ?

À l’époque de mon reportage sur la toxicomanie, au point d’échange de seringues situé dans l’hôpital, j’avais souvent assisté, en compagnie de Vova, au racket des toxicos sortant de la consultation VIH par les policiers en maraude. Vova, qui ne se gênait pas pour les insulter bruyamment, ne leur en voulait même pas :

—Ils reproduisent ce que font leurs chefs, ces charognards.

La Révolution Orange avait déjà triomphé, Youchenko était au pouvoir, c’était la « démocratie ».

Si les Narcotiques Anonymes avaient obtenu les points d’échange de seringues — auparavant illégaux en dépit d’un SIDA ravageur — et l’impunité pour leur personnel, il y avait une raison : en 2000, sur la première subvention de l’ONU, OMS, UE, de 20 millions de dollars, moins de 2% avait servi à combattre les pandémies SIDA et Hépatite C. Les institutions internationales avaient donc exigé pour les subventions suivantes un contrôle par la société civile.

Dans les laboratoires de méthamphétamine, en banlieue de Kiev, comme dans ceux où l’on transformait la « paille d’opium » en produit consommable pour les drogués, j’ai vu, juste au moment où les camés en plein flash se déchaînaient, la police passer chercher son enveloppe pour fermer les yeux sur le petit commerce. Je n’invente rien. Je me souviens des sueurs froides. S’ils m’avaient repéré, Occidental sur les lieux, ma mère aurait dû vendre ses derniers bijoux de famille pour me sortir de là. Flics de patrouille, supérieurs, enquêteurs et juges auraient voulu leur part. En Ukraine, tout le monde sait ça.

Il ne s’agit là que de quelques exemples, il en existe beaucoup d’autres. Comme toutes les bandes armées, les bataillons nationalistes, au moins pour partie, se sont eux aussi lancés dans le racket. Sur le modèle des paramilitaires nord-irlandais, notamment les milices protestantes qui se massacrèrent entre elles dans les années 90 pour le contrôle du trafic de drogue à Shankhill Road, Belfast. Édouard Limonov dans son livre Kiev Kapout (La Manufacture de livres, 2016) parle d’une exécution de ce style, entre paramilitaires nationalistes ukrainiens concurrents sur tel ou tel marché. Dans un restaurant où les exécuteurs, connaissant leur métier, avaient éteint la lumière avant d’abattre leur cible et ses gardes du corps.

Nous sommes ces jours-ci dans le brouillard de la guerre, c’est à dire de nos jours, le brouillard des propagandes où chacun tire la couverture à soi. La propagande russe a évidemment beau jeu de souligner que les Occidentaux, en particulier les Etats-Unis se sont appuyés, comme ailleurs — l’exemple afghan où les convois routiers venus du Pakistan apportant le coca-cola aux GI’s payaient les Talibans pour passer sans encombre revient en mémoire — sur la pègre et l’oligarchie, minant la réforme libérale et démocratique qu’elle prétendait imposer.

Il est clair que la société russe n’est pas exempte de ces maux, loin de là. La différence tient au fait que l’État russe, vieux de mille ans, périodiquement pénétré par les mafias, périodiquement purgé, est un socle d’airain. L’État ukrainien, vieux de trente ans à peine, a toujours été aux mains de la pègre, les Occidentaux se sont cassés les dents sur ce phénomène depuis huit ans. Et si le régime russe actuel s’appuie en partie sur le milieu — comme tous les régimes, en Occident aussi — on n’en est plus aux années 90 où les bandes réglaient leurs comptes à la mitrailleuse sur la place de la mairie, à Krasnoïarsk, par exemple, dans une guerre civile larvée. Le régime russe actuel s’appuie sur ceux qui ont survécu et maintiennent un ordre certain. En Ukraine, on en est encore aux années 1990. Mes amis ukrainiens, prêts à prendre les armes contre l’armée russe si elle envahit Kiev, en sont pleinement conscients.

Lorsque le pouvoir ukrainien actuel distribue des armes, dont on sait d’avance qu’elles atterriront dans nos banlieues, en libérant les prisonniers — ce qui a déjà donné lieu à de nombreuses exactions — outre reproduire ce qui a eu lieu récemment au Kazakhstan dans un règlement de comptes entre oligarques, il rappelle Staline en 1941, face à l’offensive allemande. Le vieux braqueur de banque avait réuni les caïds qui lui servaient déjà à maintenir l’ordre dans les goulags démesurés. Leur promettant de libérer leurs comparses s’ils allaient à la boucherie, des armes et du soutien. En 1945, il envoyait Joukov en disgrâce — un peu trop populaire — rétablir l’ordre à Odessa où les truands ex-partisans se déchaînaient, ils venaient de chasser les SS. Celui-ci adopta une solution expéditive : lâcher les ex-troupes de reconnaissance de l’Armée Rouge dans les rues avec ordre d’abattre tout ce qui traînait dans la rue après le couvre-feu. En six mois, le problème était réglé. Les Occidentaux et les patriotes ukrainiens, s’ils parviennent à faire plier les Russes, auront à faire face à ce genre de dilemme.

De l’autre côté de l’échiquier, à Moscou et St-Pétersbourg, des amis écrivains me signalent un contrôle de fer sur les opinions exprimées, une censure de guerre équivalente aux Oukases d’Ursula l’Européenne. Personne n’aime les neutres. Loin, en Oural, on a surtout peur de crever la dalle.

On peut, suivant le cliché, rêver le pire, dans les deux camps. Les fauves sont lâchés.

Roger Gramanic

Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !

Ce ne sera pas une grande perte, cette gauchiste déguisée en bleu.

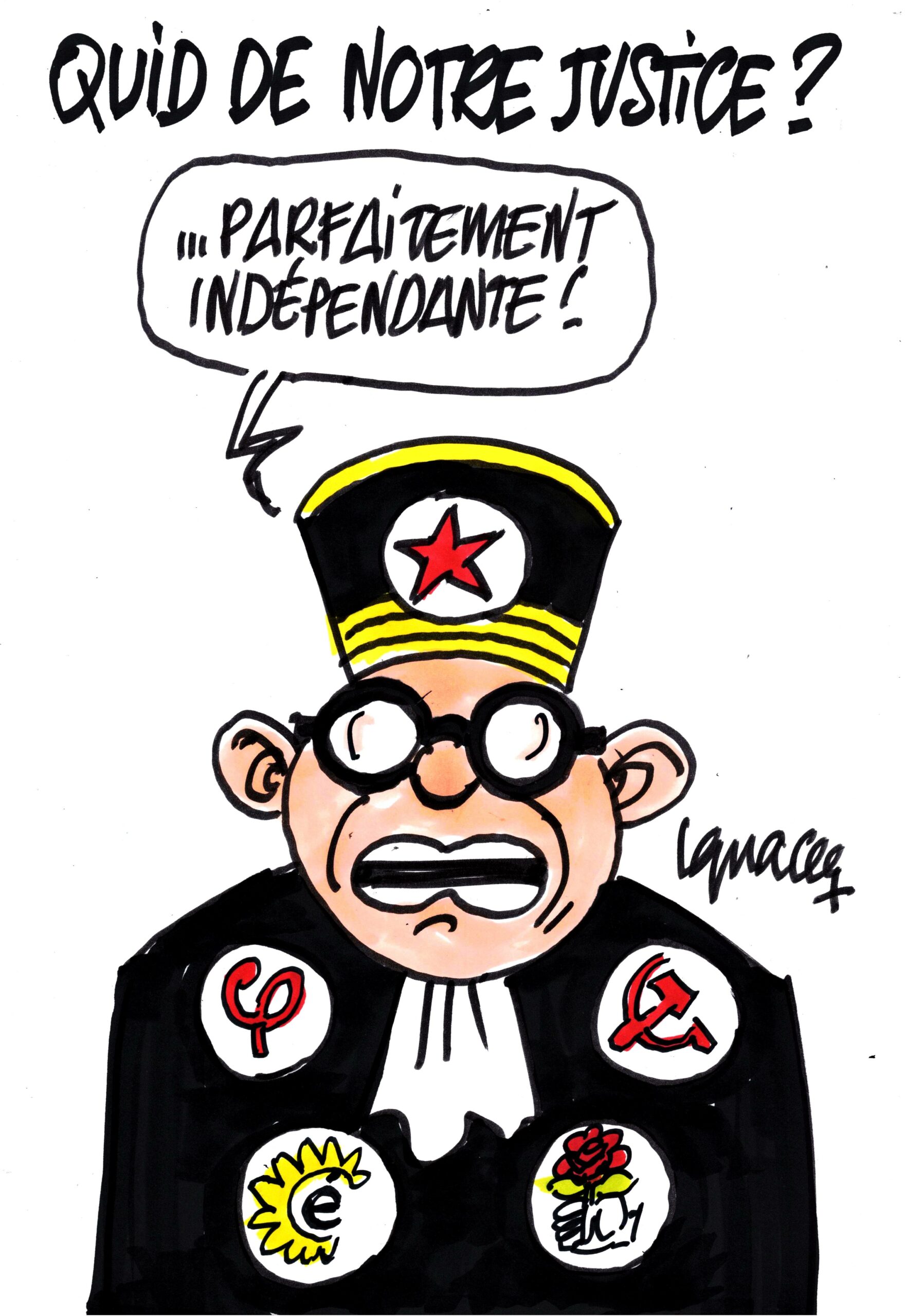

justice impartiale, ah bon, aun temps de St Louis sans doute, mais depuis l’eau est passé sous les ponts. Ces juges méprisables sont les dignes descendants des accusateurs publics de la révolution, ce sont les mêmes pourris

Quand Génération Identitaire, Civitas ont été dissout personne ne s’en est ému à droite.

Fallait bien s’attendre à ce que cela continue… C’est la marque de fabrique de la « maison » : les procès.

C’est vite oublier la manière dont le lider maximo a été mis au pouvoir : pseudo procès à son principal rival.