Si ceux qui ne veulent pas voir le sang cesser de couler le déplorent, les autres, — en particulier ceux qui sont sur le front quel que soit leur camp — ne peuvent que se réjouir de l’espoir qui renaît.

Pour autant, chacun doit comprendre que le processus sera long.

Long d’abord parce que le processus est depuis le début atypique. D’une manière générale, lorsqu’il y a conflit entre deux États, immédiatement s’engage (ou doit s’engager) un processus visant à rapprocher les positions pour parvenir au plus vite à un règlement pacifique.

Dans cette situation que certains définiraient comme très clivante, les mécanismes internationaux habituels ne se sont pas déclenchés et pour cause, dès le début, toute expression de neutralité a été considérée comme suspecte. Des pays comme la Suisse qui ont acquis tout leur prestige international comme « faiseurs de paix » se sont discrédités en prenant parti. D’ordinaire, les petits pays excellaient dans des missions de bons offices, dans des ballets diplomatiques qui avaient leur efficacité tant ils étaient discrets. Ces temps semblent révolus.

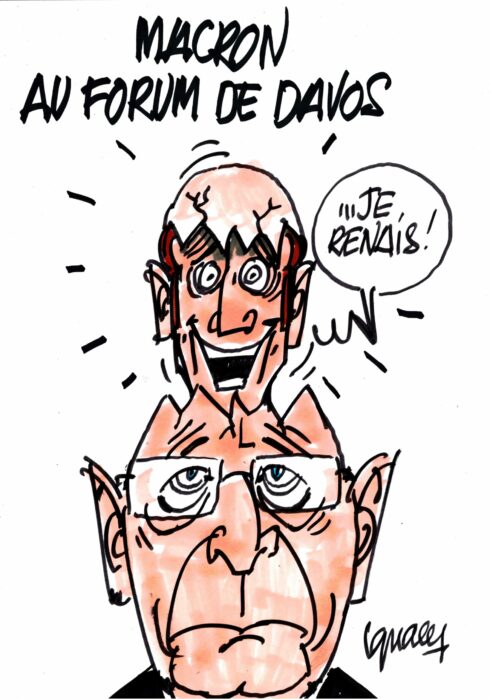

Malgré toutes les positions exprimées par Trump durant sa campagne, malgré tous ses efforts pour tirer le moins mal possible les États-Unis de cet énième bourbier loin de leurs frontières, Trump — que cela plaise ou non — demeure comptable des agissements du pays qu’il a reçu mandat de diriger.

Par conséquent, et malgré ses efforts pour faire paraître le contraire, Trump n’est pas un arbitre au conflit.

Il en est — cessons de nous voiler la face — le belligérant. Ce sont bien des armes et des munitions américaines qui tuent des Russes. Sans compter les effectifs plus ou moins officiels des États-Unis et d’ailleurs sur le front.

Que cela lui plaise ou non, Trump est dans la position de celui qui vient demander la paix. Je pense du reste que c’est ce qui explique en partie son agressivité publiquement exprimée envers Zelensky le 28 février à Washington. Refuser de voir les choses sous cette perspective, c’est se boucher un angle de vision essentiel pour comprendre la situation.

Cela dit, n’exagérons pas non plus. L’Américain ne se couche pas aux pieds du Russe en battant sa coulpe et en implorant la vie sauve.

Ce n’est pas le genre de Trump de se présenter à ses interlocuteurs un sac sur la tête et la corde au cou. Poutine a grand besoin de relations normales et pacifiées avec la puissance rivale. D’ailleurs, Poutine ne l’a jamais caché. Il n’a jamais dit que c’était de gaité de cœur qu’il voyait les entreprises américaines tourner le dos à la Russie. Personne ici ne se réjouit de l’hostilité de l’Occident. Enfin ne jamais oublier que, contrairement aux États-Unis, qui, chaque fois qu’ils le peuvent, font faire leurs guerres par d’autres, ce sont les Russes qui meurent au front.

Cependant, même si une bonne entente est précieuse, la Russie n’est pas prête à brader ce qui a été chèrement acquis ou sur le point de l’être.

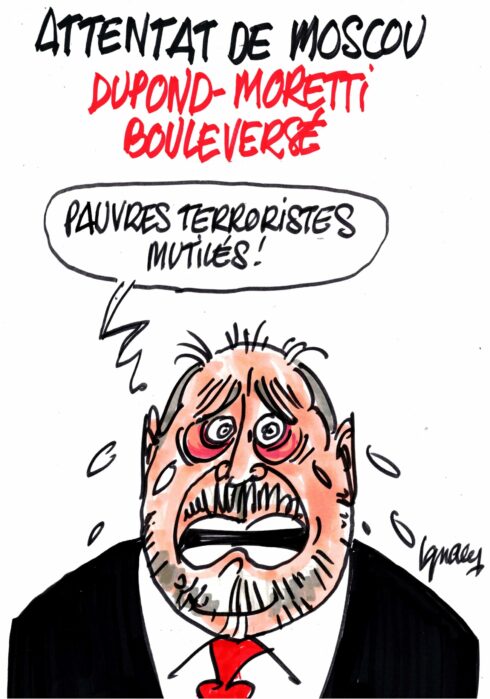

Le jeu d’équilibriste de Poutine est compliqué. Comment ne pas céder tout en préservant la dignité de celui qui reste son adversaire ? L’exercice relève à la fois de la micro-chirurgie, de l’horlogerie et du génie diplomatique. Au moins sur le dernier point, les Russes ont le personnel qu’il faut. Comme je l’avais annoncé dans un précédent article (qu’on me pardonne ce péché d’orgueil), les Russes n’ont pas accepté l’opération de cessez-le-feu. D’abord parce qu’ils n’avaient aucune raison de renoncer à leur avantage en cours sur le théâtre des opérations, et ensuite parce que c’était une arnaque. La preuve se trouve dans les attaques sur Moscou, Belgorod et ailleurs. Au moins pour ce qui est de Moscou, les cibles étaient exclusivement civiles.

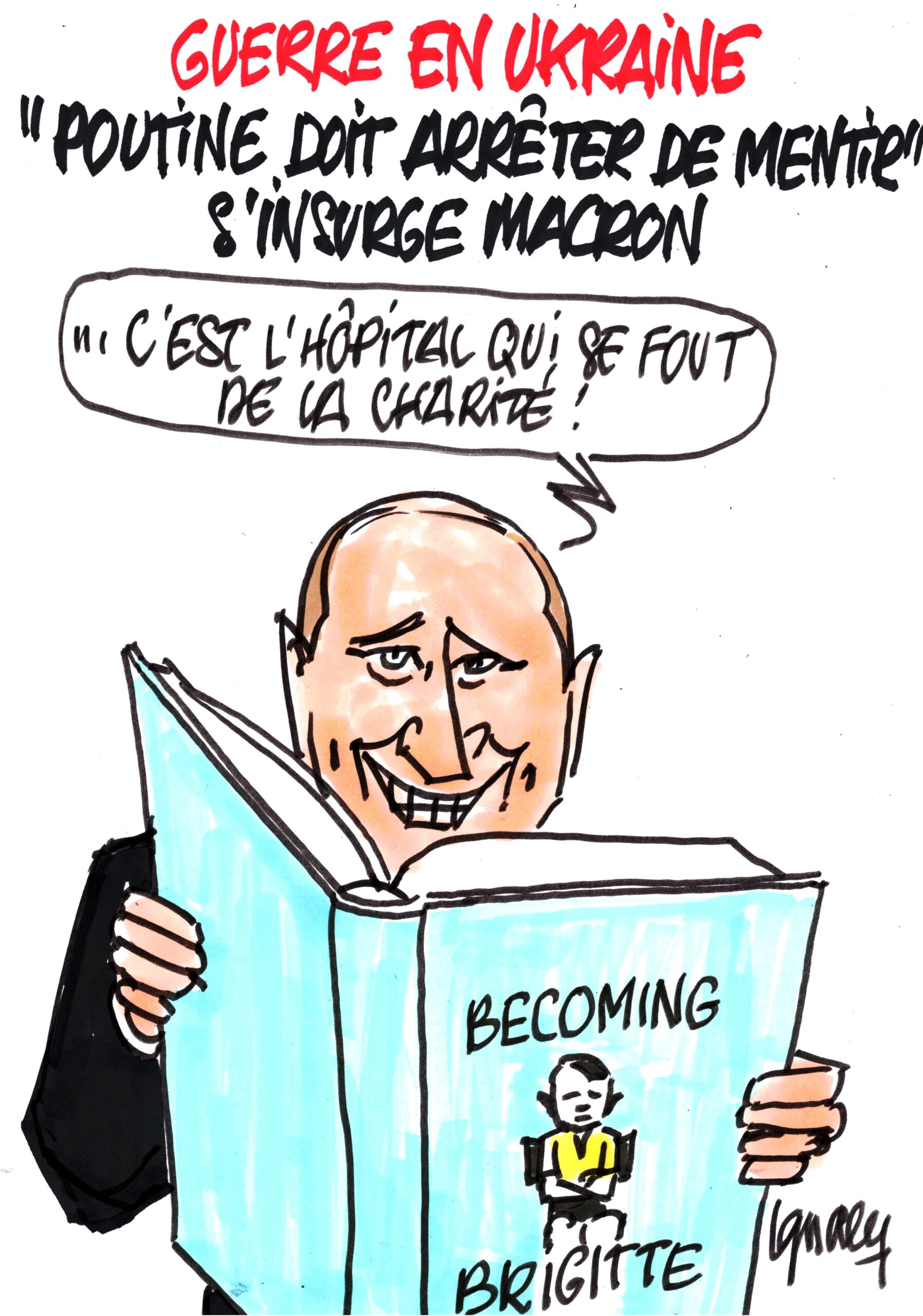

Si le célèbre diplomate et ministre soviétique Gromyko était surnommé « Monsieur Niet », ce mot semble être banni du vocabulaire de l’actuel maître du Kremlin. Or comment dire « non » sans le dire, c’est tout l’art de la diplomatie.

Donc Poutine offre le minimum.

Pas de cessez-le-feu de 30 jours mais un moratoire sur les bombardements des infrastructures énergétiques plus une suspension des opérations militaires en mer noire. C’est peu, mais il va falloir s’en contenter. Ajoutez à cela un échange immédiat de 175 prisonniers de part et d’autre, cela n’a aucune incidence sur le plan militaire et en plus ça fait de belles images. Allez soyons fous et ajoutons le transfert de blessés graves en Ukraine, et c’est une affaire conclue. J’ai peut-être tort, mais pour ce dernier point j’ai tendance à penser que ce n’est pas nécessairement un cadeau pour les blessés en question.

Il semblerait que la conversation n’a pas porté sur le seul conflit ukrainien.

Les deux dirigeants auraient discuté d’une coopération sur d’autres dossiers, notamment le Proche-Orient et l’Iran. Sur ce dernier point, la manœuvre de Trump est assez habile. En effet, qui mieux que la Russie pour faire le pont entre la République islamique et le « grand Satan » ? Plus encore, cela permettrait aux États-Unis de rompre l’isolement qui était en train de s’opérer avec les pays du sud comme démonstration en avait été faite lors du sommet des BRICS à Kazan l’automne dernier.

Le bilan est donc très léger, mais reconstruire sera très long.

Jacques Frantz

Retrouvez-moi sur [Mon blog] (https://www.jacquesfrantz.com) où vous pouvez vous abonner et sur [mon compte X] (https://x.com/jimmy_from_ch)

Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !