Il y a 3 mois, Benoît Hamon, très éphémère Ministre de l’Éducation Nationale, a adressé en partant un court message aux troupes immenses de son Ministère … Nous en retiendrons ici les deux dernières phrases significatives :

« Soyez assurés que (…) l’égalité scolaire demeurera la priorité du gouvernement et de son nouveau ministre de l’Éducation nationale. À titre plus personnel, je souhaite aussi remercier chacun d’entre vous de m’avoir donné l’occasion de vivre cet engagement au service de la promesse d’égalité qui est celle de l’école républicaine. »

La devise de la République Française n’est-elle pas « liberté, égalité et fraternité » ? Pourquoi donc l’égalité est-elle seule affirmée ici deux fois, comme priorité et promesse de « l’éducation nationale » sans promouvoir tout autant les deux autres ?

On peut n’y voir que le cache-sexe de l’idéologie du genre et du « lobby LGBT » mais ne s’agit-il pas là, au contraire, des derniers, sinon des ultimes avatars de ce qu’Alexis de Tocqueville a identifié comme « la passion de l’Égalité » ?

Étudiant en son temps la Démocratie en Amérique il a considéré à partir de ce modèle que cette passion était le moteur d’un mouvement irrésistible et irréversible : « l’égalité est un principe, l’égalisation un processus ». Il admet que cette « égalité des conditions » est « imaginaire » et qu’elle n’annule pas les inégalités économiques. Paradoxalement elle les alimente au contraire, car chercher à s’enrichir tend à devenir le seul moyen de se différencier socialement. Il reste que cette « égalité des conditions » modifie l’ensemble des relations entre les hommes, aucune hiérarchie n’étant désormais immuable.

On pourrait objecter que la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 pose dans son article 1 la liberté et l’égalité comme premiers droits « inaliénables et sacrés » dans lesquels les hommes « naissent et demeurent ». Ce n’est évidemment pas un fait, mais des droits proclamés entre lesquels surgit d’abord une contradiction : plus l’égalité se développe plus la liberté diminue, et réciproquement. L’histoire l’a vérifié dès la révolution même. La fraternité a d’ailleurs été ajoutée comme conciliatrice, sinon entremetteuse, une fraternité cependant orpheline de Père, fille de « la veuve ».

Mais l’égalité est devenue ici une « passion » et ,vis à vis d’elle,la liberté aussi. Or les passions ont leurs raisons que la raison, quand elle ne les domine pas, ignore : elles développent des chimères, et celles de la liberté et de l’égalité s’alimentent alors mutuellement :

L’égalité de tous, qui pose déjà quelques problèmes, devient « tout est égal », ainsi,par exemples, les civilisations et les cultures, aux pluriels significatifs, avec toutes leurs productions, ou les « orientations sexuelles » substantivées. La Déclaration des Droits de l’Homme concède, certes, de nécessaires « distinctions sociales », mais qui « ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».

Mais y-a-t-il une distinction qui échappe au « social » ? Qu’est-ce qui est d’utilité commune ? Qui en décide, et faut-il supprimer tout ce qui n’est pas jugé utile ? cette condition porte en germe tous les totalitarismes.

Cette égalisation passionnée entretient l’illusion, héritière du « non serviam » luciférien, d’une liberté d’indifférence absolue qu’aucun bien supérieur extérieur ne détermine dans ses choix, et cette liberté illusoire lui apporte en retour son soutien.

La philosophie antique reconnaissait une identité de nature aux humains, animaux doués de raison et ainsi de choix délibérés, et l’égalité des hommes libres d’une cité (excluant femmes, enfants, « métèques » et esclaves) devant leurs lois communes.

Au-delà le christianisme croit que tous les hommes, quoique différents, sont également aimés de Dieu et appelés à être sauvés, pourvu qu’en leur liberté ils le désirent et en acceptent les conditions.

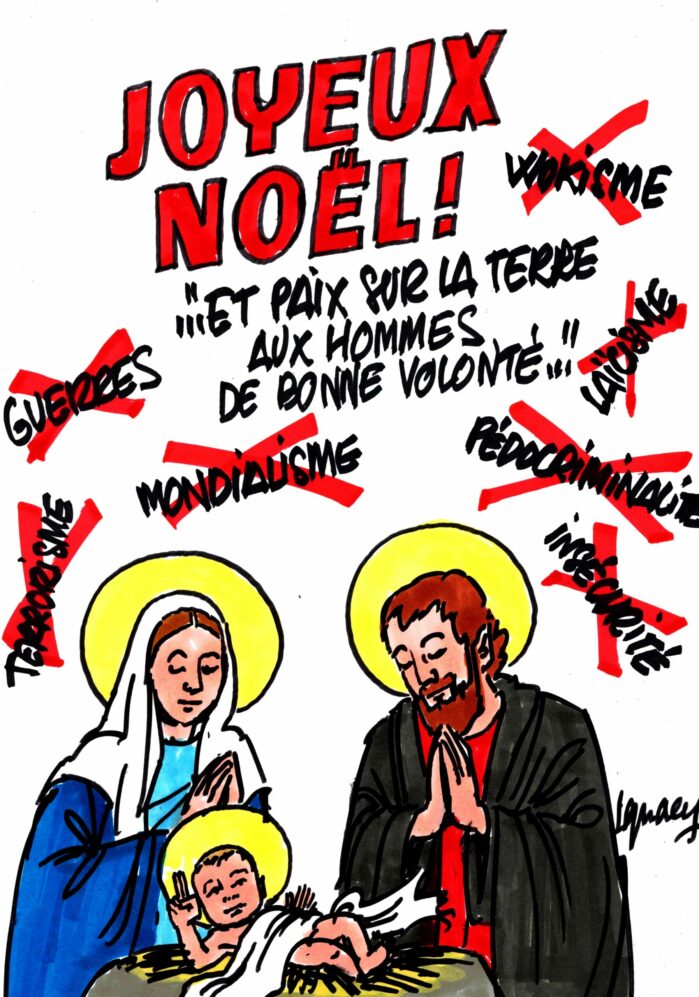

Mais Chesterton disait pour notre temps :« Le monde est plein d’idées chrétiennes devenues folles. »

Tocqueville lui-même craignait l’avènement d’une nouvelle oppression douce, pouvoir « immense et tutélaire » sur des individus égaux et infantilisés qui tournent en rond dans la fausse liberté de jouissance de leurs petits plaisirs sans qu’un bien commun supérieur ne les élève. Il avait déjà remarqué « un goût dépravé pour l’égalité, qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau, et qui réduit les hommes à préférer l’égalité dans la servitude à l’inégalité dans la liberté. »

Où s’arrêtera la chute quand, croyant avoir touché le fond, nous constatons que ces deux passions accouplées nous entraînent toujours plus bas ? La négation illimitée de l’ordre du monde, aboutit au néant …

Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !