De la férie : messe du Jeudi après les Cendres

Bien que la loi du jeûne pèse sur nous depuis hier, nous ne sommes pas encore entrés dans le Carême proprement dit, dont la solennité ne s’ouvrira que samedi prochain, à Vêpres. C’est afin de distinguer du reste de la sainte Quarantaine ces quatre jours surajoutés, que l’Église continue d’y chanter les Vêpres à l’heure ordinaire, et permet à ses ministres de rompre le jeûne avant d’avoir satisfait à cet Office. A partir de samedi, il en sera autrement. Chaque jour, à l’exception du Dimanche, lequel n’admet pas le jeûne, les Vêpres des féries et des fêtes seront anticipées, en sorte qu’à l’heure où les fidèles prendront leur repas, l’Office du soir sera déjà accompli. C’est un dernier souvenir des usages de l’Église primitive ; autrefois les fidèles ne rompaient pas le jeûne avant le coucher du soleil, auquel correspond l’Office des Vêpres. La sainte Église a distingué ces trois jours qui suivent le Mercredi des Cendres, en leur assignant à chacun une lecture de l’Ancien Testament, et une autre du saint Évangile, pour être faites à la Messe. Hier, l’Église nous remettait devant les yeux la certitude de la mort. Nous mourrons : la parole de Dieu y est engagée, et il ne saurait venir dans l’esprit à un homme raisonnable que sa personne puisse être l’objet d’une exception. Mais si le fait de notre mort est indubitable, le jour auquel il nous faudra mourir n’est pas moins déterminé. Dieu juge à propos de nous le cacher, dans les motifs de sa sagesse ; c’est à nous de vivre de manière à n’être pas surpris. Ce soir, peut-être, on viendra nous dire comme à Ézéchias : « Donne ordre aux affaires de ta maison ; car tu vas mourir ». Nous devons vivre dans cette attente ; et si Dieu nous accordait une prolongation de vie comme au saint Roi de Juda, il faudrait toujours en venir tôt ou tard à cette heure suprême, passé laquelle il n’y a plus de temps, mais l’éternité. En nous faisant ainsi sonder la vanité de notre existence, l’Église veut nous fortifier contre les séductions du présent, afin que nous soyons tout entiers à cette œuvre de régénération, pour laquelle elle nous prépare depuis bientôt trois semaines. Combien de chrétiens ont reçu hier la cendre sur la tête, et qui ne verront pas ici-bas les joies pascales ! La cendre a été pour eux une prédiction de ce qui doit leur arriver, avant un mois peut-être. Ils n’ont cependant pas entendu la sentence en d’autres termes que ceux qu’on a prononcés sur nous-mêmes. Ne sommes-nous pas du nombre de ces victimes vouées à une mort si prochaine ? Qui de nous oserait affirmer le contraire ? Dans cette incertitude, acceptons avec reconnaissance la parole du Sauveur qui est descendu du ciel pour nous dire : Faites pénitence ; car le Royaume de Dieu est proche (Matth. IV, 17). Les saintes Écritures, les Pères et les Théologiens catholiques distinguent trois sortes d’œuvres de pénitence : la prière, le jeûne et l’aumône. Dans les lectures qu’elle nous propose, durant ces trois jours qui sont comme l’entrée du Carême, la sainte Église veut nous instruire sur la manière d’accomplir ces différentes œuvres ; aujourd’hui, c’est la prière qu’elle nous recommande. Voyez ce centurion qui vient implorer auprès du Seigneur la guérison de son serviteur. Sa prière est humble ; c’est du fond de son cœur qu’il se juge indigne de recevoir la visite de Jésus. Sa prière est pleine de foi ; il ne doute pas un instant que le Seigneur ne puisse lui accorder l’objet de sa demande. Avec quelle ardeur il la présente ! La foi de ce gentil surpasse celle des enfants d’Israël, et mérite l’admiration du Fils de Dieu. Ainsi doit être notre prière, lorsque nous implorons la guérison de nos âmes. Reconnaissons que nous sommes indignes de parler à Dieu, et cependant insistons avec une foi inaltérable dans la puissance et dans la bonté de celui qui n’exige de notre part la prière qu’afin de la récompenser par l’effusion de ses miséricordes. Le temps où nous sommes est un temps de prière ; l’Église redouble ses supplications ; c’est pour nous qu’elle les offre ; ne la laissons pas prier seule. Déposons en ces jours cette tiédeur dans laquelle nous avons langui, et souvenons-nous que si nous péchons tous les jours, c’est la prière qui répare nos fautes, et qui nous préservera d’en commettre de nouvelles.

Le Seigneur est à Capharnaüm où va avoir lieu la guérison du serviteur du centurion. Il règne entre le récit de saint Luc et celui de saint Matthieu des divergences de détail qui peuvent être facilement ramenées à l’unité. Dans saint Matthieu, il semble que ce soit le centurion qui se présente personnellement, et une seule fois ; le récit de saint Luc, l’évangéliste de la gentilité, est plus précis, plus circonstancié, et nous montre l’officier n’osant s’adresser au Seigneur que par intermédiaire, et à deux reprises. Le récit de saint Matthieu est abrégé et réduit à ce qui peut mettre en lumière la foi admirable de cet homme. Car de songer qu’il y eut deux miracles analogues nous semble une solution peu plausible. Le centurion est probablement un païen, non un prosélyte. Il sait que les Juifs considèrent comme une souillure d’entrer chez un gentil ; c’est parce qu’il a conscience de sa situation d’étranger et de profane, et à raison aussi de son humilité et de sa discrétion, qu’il dira : Domine, non sum dignus ut intres. Pourtant son âme est bienveillante, si elle n’est pas encore ralliée au judaïsme. Il a entendu parler de Jésus et appris son arrivée à Capharnaüm ; et pour obtenir le soulagement d’un serviteur très aimé, il envoie au-devant du Seigneur quelques anciens de la synagogue pour le prier de venir au secours du moribond. Ils sont chargés de dire en son nom : « Seigneur, mon serviteur est alité chez moi, paralytique, et en proie à de cruelles tortures ». Arrivés auprès de Jésus, les messagers lui présentent la requête, et avec insistance : « Il mérite bien, ajoutent-ils, que vous lui accordiez cela ; car il aime notre nation, et c’est lui qui nous a bâti la synagogue. » — « J’irai, répond le Seigneur, et je le guérirai. » Et il se met en route avec les anciens. Mais tandis qu’il approchait de la maison, le centurion, chez qui la foi et l’humilité avaient triomphé de l’anxiété première, envoya des amis lui dire : « Seigneur, ne vous donnez pas cette peine, car je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. C’est pour cela aussi que je ne me suis pas cru digne d’aller moi-même vers vous, mais dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. »

Il écarte l’honneur que Jésus lui veut rendre, et confesse sa toute-puissance : Seigneur, vous êtes souverain, vous pouvez tout ce que vous voulez ; il n’est pas besoin de votre présence réelle ni de votre contact pour que toutes choses s’accomplissent à votre gré. Voyez, moi, je ne suis qu’un pauvre homme, n’ayant qu’un pouvoir limité, et j’ai des supérieurs au-dessus de moi. Pourtant, je suis obéi de ceux qui sont à moi. Aux soldats qui me sont soumis, je donne des ordres : Allez ! dis-je à celui-ci, et il va ; venez ! dis-je à l’autre, et il vient ; et à mon serviteur : faites cela, et il le fait. — Tout le raisonnement demeure inachevé, mais c’est parce que la conclusion a devancé l’argument lui-même : une parole de vous, et mon serviteur sera guéri. Quel exemple pour la Synagogue ! Elle doutait, elle s’inquiétait, elle dressait des pièges : et des gentils, des pécheurs méprisés par les rabbins les devançaient dans la foi ! En entendant les paroles de ce soldat, le Seigneur eut un mouvement d’admiration. Prenons ceci comme un fait, comme une émotion réelle chez le Fils de l’homme, mais sans conclure à une surprise ni à une ignorance antérieure. Il y a lieu à admiration quand la chose est admirable, qu’elle ait été antérieurement connue ou non. Et nous-mêmes, qui avons lu cent fois le récit évangélique, n’admirons-nous pas encore l’attitude du centurion ? La Synagogue et la masse des Juifs n’avaient pas accoutumé le Seigneur à une telle plénitude de foi ; et le mouvement joyeux du Seigneur ne vient que de la nouveauté du fait, de son caractère exceptionnel. Se retournant vers la foule qui le suivait, il dit : « En vérité, je vous le déclare, je n’ai pas trouvé en Israël une foi aussi grande. » L’occasion s’offrait pour le Seigneur d’introduire la question de la vocation des gentils. Saint Matthieu a recueilli avec soin des paroles qui réalisaient la prophétie d’Isaïe (44, 6; 49, 12) et de Malachie (1, 11), saint Luc les citera plus loin (13, 29). À l’exemple de saint Jean-Baptiste (Mt 3, 9-10), Jésus rappelle aux Juifs qu’il ne suffit plus, pour appartenir au vrai peuple de Dieu, de se réclamer de la descendance et du sang d’Abraham. Un grand nombre, leur dit-il avec assurance, viendront de l’Orient et de l’Occident, des régions les plus opposées et les plus lointaines ; ils prendront place au festin du Royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob, avec les élus de la souche bénie ; tandis que seront rejetés dans les ténèbres, hors de la maison, hors du Royaume, là où il n’y a que pleurs et grincements de dents, les fils du Royaume : c’est-à-dire ceux qui y semblaient prédestinés soit par la Providence divine, qui avait veillé spécialement sur eux, soit par la lignée à laquelle ils appartenaient, soit enfin par la longue préparation qui les acheminait vers le Christ. Et afin de montrer comment sa miséricorde se répand sur tous ; afin de renseigner une fois encore la Synagogue et les anciens qui sont venus eux-mêmes solliciter le miracle, le Seigneur mande au centurion : « Allez, qu’il advienne pour vous selon votre foi. » Les envoyés s’en retournèrent à la maison, et constatèrent que le serviteur malade avait été guéri à l’heure même où Jésus l’avait annoncé.

Sanctoral

Saintes Perpétue et Félicité, Martyres

Perpétue et Félicité furent, durant la persécution de Sévère, arrêtées en Afrique avec Révocat, Saturnin et Secundulus et jetées dans une prison obscure ; on leur adjoignit ensuite Satyrus. Elles étaient encore catéchumènes, mais reçurent le baptême peu après. Quelques jours s’étant écoulées, elles furent conduites de la prison à la place publique avec leurs compagnons et, après une confession glorieuse de la foi, condamnées aux bêtes, par le procurateur Hilarion.

C’est avec joie qu’elles revinrent du forum en prison, où diverses visions affermirent encore leur courage et les embrasèrent d’ardeur pour la palme du martyre. Ni les prières ni les larmes répétées de son père accablé de vieillesse, ni l’amour maternel envers son fils tout enfant, suspendu à son sein, ni l’atrocité du supplice ne purent jamais détourner Perpétue de la foi du Christ. Le jour du spectacle approchant, Félicité, qui était au huitième mois de sa grossesse, se trouvant dans une grande douleur, craignait d’être ajournée : les lois en effet interdisaient de supplicier les femmes enceintes. Mais sa délivrance fut avancée grâce aux prières de ses compagnons de martyre et elle mit au monde une fille. Comme elle gémissait au milieu des douleurs de l’enfantement, un des gardes lui dit : « Vous qui vous plaignez ainsi maintenant, que ferez-vous, jetée devant les bêtes ? » Elle répondit : « Maintenant, c’est moi qui souffre ; mais là un autre sera en moi qui souffrira pour moi, parce que moi aussi je souffrirai pour lui. »

Aux nones de mars, ces femmes généreuses furent exposées dans l’amphithéâtre, à la vue de tout le peuple et d’abord frappées de verges. Ensuite elles se virent pendant quelque temps le jouet d’une vache très féroce, qui les couvrit de blessures et les foula sur le sol ; enfin elles furent achevées par des coups de glaive, ainsi que leurs compagnons qui avaient été tourmentés par divers animaux. Leurs noms sont inscrits au martyrologe le 7 mars. Fête célébrée à Rome dès le IVe siècle. Leurs noms sont cités au Canon de la messe. Leur fête fut réduite à une commémoraison en 1568 quand saint Pie V éleva St Thomas d’Aquin au rang de double. Saint Pie X anticipa alors la fête des deux martyres au 6 mars.

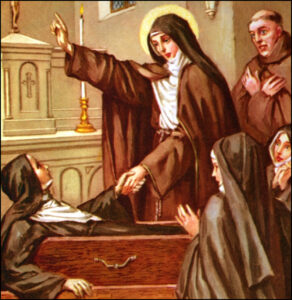

Sainte Colette de Corbie, Vierge

Nicolette, par abréviation Colette, était fille d’un charpentier de Corbie, en Picardie; elle reçut ce nom parce que sa naissance fut le fruit des prières persévérantes de sa mère à saint Nicolas de Myre. Agée de dix-huit ans, un jour qu’elle priait, elle vit Jésus-Christ irrité des péchés des hommes, et saint François d’Assise qui la demandait au Seigneur pour devenir réformatrice des Clarisses et travailler à la conversion des âmes; Jésus accepta la demande du Saint.

Doutant d’elle-même et résistant à l’indication céleste, elle devint muette et aveugle, et ne fut guérie qu’après avoir mis la main à l’oeuvre que le Ciel lui imposait. Cette oeuvre réussit d’une manière admirable, malgré les efforts conjurés du monde et de l’enfer. Colette eut beaucoup à souffrir de la rage des démons, mais elle endura leurs persécutions avec une invincible constance.

Son amour pour l’Eucharistie la dédommageait de toutes les épreuves. Elle ne pouvait entrevoir un Tabernacle sans éprouver des tressaillements du coeur. Ses communications avec Jésus-Eucharistie étaient si intimes, qu’elle sentait Sa présence et Son absence. Parmi ses miracles, on rapporte la résurrection d’un enfant et la résurrection d’une de ses religieuses condamnée à l’enfer, qu’elle rappela à la vie le temps nécessaire pour faire sa confession. A sa mort, à Gand en 1446, on entendit, dans plusieurs de ses couvents, des anges chanter d’harmonieux cantiques, et son corps répandit une très suave odeur. Les fruits de ses travaux persévèrent encore dans les monastères des ferventes Clarisses réformées. Elle fut canonisée par Pie VII en 1807.

Martyrologe

Les saintes Perpétue et Félicité martyres, qui, le lendemain de ce jour, reçurent du Seigneur la glorieuse couronne du martyre.

A Tortone, saint Marcien, évêque et martyr. Mis à mort pour la gloire du Christ, il fut couronné sous Trajan.

A Nicomédie, l’anniversaire des saints martyrs Victor et Victorin. Durant trois ans, avec Claudien et Bassa son épouse, ils furent aflligés de nombreux tourments et retenus en prison, où ils achevèrent le cours de leur vie.

En Chypre, saint Conon martyr, qui sous l’empereur Dèce eut les pieds percés de clous, reçut l’ordre de courir devant un char, tomba sur les genoux et rendit l’âme en priant.

En Syrie, la passion de quarante deux saints martyrs qui y furent conduits après avoir été arrêtés dans Amorium. Ils y soutinrent un glorieux combat et, vainqueurs, reçurent la palme du martyre.

A Constantinople, saint Evagre. Au temps de Valens, il fut élu évêque par les catholiques; exilé par ce même empereur, il s’en alla ensuite en vrai confesseur rejoindre le Seigneur.

A Bologne, saint Basile évêque, qui fut ordonné par le pape saint Silvestre, gouverna très saintement, par la prédication et par l’exemple, l’Église confiée à ses soins.

A Barcelone, en Espagne, le bienhenreux Ollégaire, d’abord chanoine, puis évêque de Barcelone et ensuite archevêque de Tarragone.

A Viterbe, la bienheureuse Rose vierge, du Tiers-Ordre de saint François.

A Gand, en Flandre, sainte Colette vierge. Elle fut d’abord religieuse du Tiers-Ordre de saint François, elle rétablit ensuite, sous l’inspiration du divin Esprit, la discipline primitive dans un très grand nombre de monastères des religieuses du Second Ordre franciscain. Ornée de divines vertus et célèbre par des miracles sans nombre, elle a été inscrite au catalogue des Saints par le Souverain Pontife Pie VII.

Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !

Commentaires