De la férie : messe du jeudi de la quatrième semaine de Carême

La Station est à l’Église de Saint-Sylvestre-et-Saint-Martin aux Monts, l’une des plus vénérées de la piété romaine. Élevée d’abord par le pape saint Sylvestre, dont elle a retenu le nom et le patronage, elle était consacrée, dès le VIe siècle, au grand thaumaturge des Gaules, saint Martin. Au VIIe siècle on y apporta de la Chersonèse le corps du saint pape Martin, qui avait mérité la couronne du martyre peu d’années auparavant. Cette Église a été le premier titre cardinalice de saint Charles Borromée, et, au siècle dernier, celui du Bienheureux cardinal Joseph-Marie Tommasi, savant liturgiste, dont on y vénère aussi le corps. Toutes les merveilles du plan divin pour le salut de l’homme sont réunies dans cette mystérieuse narration ; empressons-nous de les y découvrir, afin que nous n’ayons rien à envier à nos Catéchumènes. Cet enfant mort, c’est le genre humain que le péché a privé de la vie ; mais Dieu a résolu de le ressusciter. D’abord un serviteur est envoyé près du cadavre ; ce serviteur est Moïse. Sa mission est de Dieu ; mais, par elle-même, la loi qu’il apporte ne donne pas la vie. Cette loi est figurée par le bâton que Giézi tient à la main, et dont il essaie en vain le contact sur le corps de l’enfant. La Loi n’est que rigueur : elle établit un régime de crainte, à cause de la dureté du cœur d’Israël ; mais elle triomphe à peine de cette dureté ; et les justes dans Israël, pour être vraiment justes, doivent aspirer à quelque chose de plus parfait et de plus filial que la loi du Sinaï. Le Médiateur, qui doit tout adoucir en apportant du ciel l’élément de la charité, n’est pas venu encore ; il est promis, il est figuré ; mis il ne s’est pas fait chair, il n’a pas encore habité parmi nous. Le mort n’est pas ressuscité. Il faut que le Fils de Dieu descende lui-même. Élisée est la figure de ce divin Rédempteur. Voyez comme il se rapetisse à la mesure du corps de l’enfant, comme il s’unit étroitement à tous ses membres dans le mystérieux silence de cette chambre fermée. C’est ainsi que le Verbe du Père, voilant sa splendeur au sein d’une vierge, s’y est uni à notre nature, et, « prenant la forme de l’esclave, s’est anéanti jusqu’à devenir semblable à l’homme », « afin de nous rendre la vie, et une vie plus abondante encore » que celle que nous avions eue au commencement. Observez aussi ce qui se passe dans l’enfant, et quelles sont les marques de la résurrection qui s’opère en lui. Sept fois sa poitrine se dilate, et il aspire, afin de marquer par ce mouvement que l’Esprit aux sept dons reprendra possession de l’âme humaine qui doit être son temple. Il ouvre les yeux, pour signifier la fin de cet aveuglement qui est le caractère de la mort : car les morts ne jouissent plus de la lumière, et les ténèbres du tombeau sont leur partage. Enfin considérez cette femme, cette mère : c’est la figure de l’Église qui implore de notre divin Élisée la résurrection de ses chers Catéchumènes, de tous les infidèles qui sont encore sous les ombres de la mort; unissons-nous à sa prière, et efforçons-nous d’obtenir que la lumière de l’Évangile s’étende de plus en plus, et que les obstacles qu’apporte à sa propagation la perfidie de Satan, jointe à la malice des hommes, disparaissent sans retour.

Aujourd’hui et demain encore, la sainte Église ne cesse de nous offrir des types de la résurrection : c’est l’annonce de la Pâque prochaine, et en même temps un encouragement à l’espérance pour tous les morts spirituels qui demandent à revivre. Avant d’entrer dans les deux semaines consacrées aux douleurs du Christ, l’Église rassure ses enfants sur le pardon qui les attend, en leur offrant le spectacle consolant des miséricordes de celui dont le sang est notre réconciliation. Délivrés de toutes nos craintes, nous serons plus à nous-mêmes pour contempler le sacrifice de notre auguste victime, pour compatir à ses douleurs. Ouvrons donc les yeux de l’âme, et considérons la merveille que nous offre notre Évangile. Une mère éplorée conduit le deuil de son fils unique, et sa douleur est inconsolable. Jésus est touché de compassion ; il arrête le convoi ; sa main divine touche le cercueil ; et sa voix rappelle à la vie le jeune homme dont le trépas avait causé tant de larmes. L’écrivain sacré insiste pour nous dire que Jésus le rendit à sa mère. Quelle est cette mère désolée, sinon la sainte Église qui mène le deuil d’un si grand nombre de ses enfants ? Jésus s’apprête à la consoler. Il va bientôt, par le ministère de ses prêtres, étendre la main sur tous ces morts ; il va bientôt prononcer sur eux la parole qui ressuscite ; et l’Église recevra dans ses bras maternels tous ces fils dont elle pleurait la perte, et qui seront pleins de vie et d’allégresse. Considérons le mystère des trois résurrections opérées par le Sauveur : celle de la fille du prince de la synagogue, celle du jeune homme d’aujourd’hui, et celle de Lazare, à laquelle nous assisterons demain. La jeune fille ne fait que d’expirer ; elle n’est pas ensevelie encore : c’est l’image du pécheur qui vient de succomber, mais qui n’a pas contracté encore l’habitude et l’insensibilité du mal. Le jeune homme représente le pécheur qui n’a voulu faire aucun effort pour se relever, et chez lequel la volonté a perdu son énergie : on le conduit au sépulcre ; et, sans la rencontre du Sauveur, il allait être rangé parmi ceux qui sont morts à jamais. Lazare est un symbole plus effrayant encore. Déjà il est en proie à la corruption. Une pierre roulée sur le tombeau condamne le cadavre à une lente et irrémédiable dissolution. Pourra-t-il revivre ? Il revivra si Jésus daigne exercer sur lui son divin pouvoir. Or, en ces jours où nous sommes, l’Église prie, elle jeûne ; nous prions, nous jeûnons avec elle, afin que ces trois sortes de morts entendent la voix du Fils de Dieu, et qu’ils ressuscitent. Le mystère de la Résurrection de Jésus-Christ va produire son merveilleux effet à ces trois degrés. Associons-nous aux desseins de la divine miséricorde ; faisons instance, jour et nuit, auprès du Rédempteur, afin que, dans quelques jours, nous puissions, à la vue de tant de morts rendus à la vie, nous écrier avec les habitants de Naïm : « Un grand Prophète s’est levé « parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »

Sanctoral

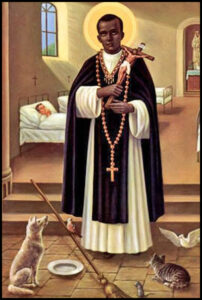

Saint Benoît Le Maure, Premier Ordre Franciscain

Benoît l’Africain est le fils de Christophe (esclave d’origine yoruba ou éthiopienne) et Diane Manasseri devenus chrétiens. Il naît en 1526 dans le bourg de San Fratello, dit de San Fradello ou de San Philadelphio, près de Messine, en Sicile. Ses parents n’auraient accepté de le concevoir qu’à la condition qu’il soit affranchi. Benoît est un enfant dévot et au tempérament doux. Il travaille comme aide de champs jusqu’à l’âge de 18 ans (selon certaines sources il est affranchi à cet âge tandis que d’autres affirment qu’il l’est à la naissance). Les 10 années suivantes, il gagne sa vie comme ouvrier de jour, partageant son maigre salaire avec les pauvres et consacrant son temps libre au soin des malades ou à la méditation. De par son origine ethnique et la condition de ses parents, il essuie beaucoup de moqueries, mais répond aux humiliations avec bienveillance et dignité.

Au cours d’une de ces railleries, la douceur des réponses de Benoît attire l’attention de Jérôme Lanza qui déclare : « Vous vous moquez de lui maintenant […] mais je peux vous dire que bientôt vous entendrez de grandes choses de lui. » Peu de temps après cet incident, Benoît dispose de ses rares possessions et rejoint le petit groupe d’ermites de Jérôme Lanza, qui le prend sous sa protection. Jérôme Lanza est un noble qui a fondé une communauté d’ermites placée sous le patronage de saint François d’Assise et approuvée par Jules III en 1550. Ceux-ci vivent à l’origine dans les collines près de Messine, puis choisissent un nouvel emplacement aux abords de Palerme. Après la mort de Lanza, Benoît devient supérieur du groupe, et la communauté prospère sous sa direction. En 1562, la communauté est dissoute par Pie IV, qui veut affilier tous les groupes indépendants d’ermites aux ordres religieux établis. Benoît entre alors chez les frères mineurs réformés de la stricte observance au couvent des franciscains de Sainte-Marie de-Jésus, près de Palerme, où il est dit que la nourriture est multipliée miraculeusement entre ses mains. Les tâches domestiques donnent à Benoît l’occasion d’effectuer de petits actes de charité, ce qui correspond à sa nature discrète. En 1578, il est nommé, malgré lui et alors qu’il ne sait ni lire ni écrire, supérieur de l’ordre pour trois ans.

La réputation de sainteté de Benoît se répand dans le pays et attire à lui de grands groupes de laïcs et également des membres du clergé. Pour éviter une telle attention, il se déplace de nuit ou cache son visage sous sa capuche lorsque les voyages diurnes sont inévitables. Benoît devient plus tard vicaire du couvent et maître des novices. Sa capacité à expliquer la bible impressionne prêtres et novices, autant que sa compréhension intuitive de questions théologiques complexes étonne les religieux érudits. On lui attribue même le pouvoir de lire dans les pensées des autres. Et à cause de sa grande compassion, des gens de toute l’Italie viennent lui demander conseil. Malgré cet engouement populaire, Benoît ne renonce toutefois jamais à ses pratiques austères quotidiennes d’ermite. Vers la fin de sa vie, il demande à être relevé de ses fonctions et autorisé à retourner à son travail en cuisine. Cela n’empêche pas les gens de venir à lui, des malades, des pauvres, mais aussi des nobles, en quête de conseils et de prières. Le 4 avril 1589, à l’âge de 63 ans, Benoît contracte une maladie grave et meurt, à l’heure exacte qu’il aurait prédite. Il est béatifié le 15 mai 1743 par le Pape Benoît XIV et canonisé le 24 mai 1807 par le Pape Pie VII

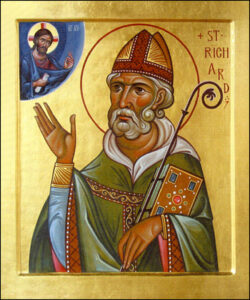

Saint Richard, Évêque de Chichester (1197-1253)

Saint Richard naquit en Angleterre. Ses parents occupaient alors un rang élevé et jouissaient d’une belle fortune; mais ils tombèrent dans une misère si profonde, qu’après leur mort, leur fils aîné fut longtemps retenu en prison pour dettes. Richard, son frère, travailla généreusement à sa délivrance; mais il s’appauvrit lui-même au point d’être obligé de gagner sa vie comme valet de ferme. Bientôt il put aller à Paris continuer les bonnes études qu’il avait déjà faites dans sa jeunesse. Il se lia d’amitié avec deux amis choisis, aussi pauvres que lui; ils n’avaient qu’un manteau à tous les trois et se voyaient obligés de n’aller prendre leurs leçons que l’un après l’autre. Leur nourriture était plus que frugale, un peu de pain et de vin leur suffisait, et ils ne mangeaient de chair ou de poisson que le dimanche.

Cependant Richard assura depuis que ce fut là pour lui le beau temps, tant il était absorbé par la passion de l’étude. Ses succès furent prompts et remarquables, si bien qu’à son retour en Angleterre il professa fort brillamment à l’Université d’Oxford. Quelques années plus tard, sa modestie, sa chasteté, sa douceur et sa dévotion lui attirèrent le respect et l’amour de tout le monde; il fut élu chancelier de l’Université. Nommé ensuite évêque de Chichester, il eut à subir quelques temps les vexations du roi Henri III, en guerre avec Rome, mais il rétablit la paix par ses prières et ses procédés de conciliation. Devenu désormais libre dans l’exercice de son ministère, il se fit remarquer par sa grande condescendance pour les petits et par sa miséricorde pour les pauvres. Comme on lui disait que ses dépenses excédaient ses revenus: « Il vaut mieux, dit-il, vendre son cheval et sa vaisselle d’argent que de laisser souffrir les pauvres, membres de Jésus-Christ. »

Un jour, distribuant du pain, il en eut assez pour contenter trois mille pauvres, et il lui en resta pour cent autres qui survinrent après. Ces multiplications merveilleuses se renouvelèrent plusieurs fois. Il honorait les religieux et les embrassait souvent: « Qu’il est bon, disait-il, de baiser les lèvres qui exhalent l’encens des saintes prières offertes au Seigneur! » Il mourut en baisant le Crucifix et en invoquant Marie contre les ennemis du salut.

Martyrologe

A Rome, l’anniversaire du bienheureux Sixte Ier, pape et martyr. La façon dont il gouverna l’église au temps de l’empereur Adrien, lui valut les plus grands éloges de tous, et sous Antonin le Pieux, il souffrit avec joie la mort temporelle pour posséder le Christ.

A Taormina, en Sicile, saint Pancrace évêque. Il scella de son sang l’évangile du Christ, après l’avoir prêché dans cette ville, où l’apôtre saint Pierre l’avait envoyé.

A Tomi, en Scythie, l’anniversaire des saints martyrs Evagre et Bénigne.

A Tyr, en Phénicie (auj. Sour dans le Liban), saint Vulpien martyr, qui, pendant la persécution de Maximien Galère, fut cousu dans un sac avec un aspic et un chien, puis jeté à la mer.

A Thessalonique, la passion des saintes vierges Agape et Chionie, sous l’empereur Dioclétien, époque où, un peu plus tard, leur sœur la vierge sainte Irène devait souffrir elle aussi. Toutes deux, pour avoir refusé de renier le Christ, subirent d’abord une captivité déprimante, puis furent jetées dans le feu; mais les flammes les ayant épargnées, elles rendirent leur âme en adressant leur prière au Seigneur.

Au monastère de Médice, en Bithynie, la mise au tombeau de saint Nicétas abbé. Sous Léon l’Arménien, il souffrit beaucoup pour le culte des saintes images, et finalement s’endormit en paix, en vrai confesseur, près de Constantinople.

En Angleterre, saint Richard, évêque de Chichester, remarquable par sa sainteté et l’éclat de ses miracles.

A Brige (plus tard Faremoutiers), au territoire de Meaux, sainte Burgondofare, également appelée Fare, abbesse et vierge.

Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !